Y avait-il une alternative diplomatique? La bombe atomique et la reddition du Japon

Y avait-il une alternative diplomatique? La bombe atomique et la reddition du Japon

par Jeremy Kuzmarov et Roger Peace, The Asia-Pacific Journal | Japan Focus, 15 octobre 2021

Original en anglais– [Traduction et révision : Échec à la guerre]

Résumé : Cet article évalue les preuves des affirmations selon lesquelles le largage des bombes atomiques était essentiel pour garantir la capitulation du Japon et propose une interprétation alternative.

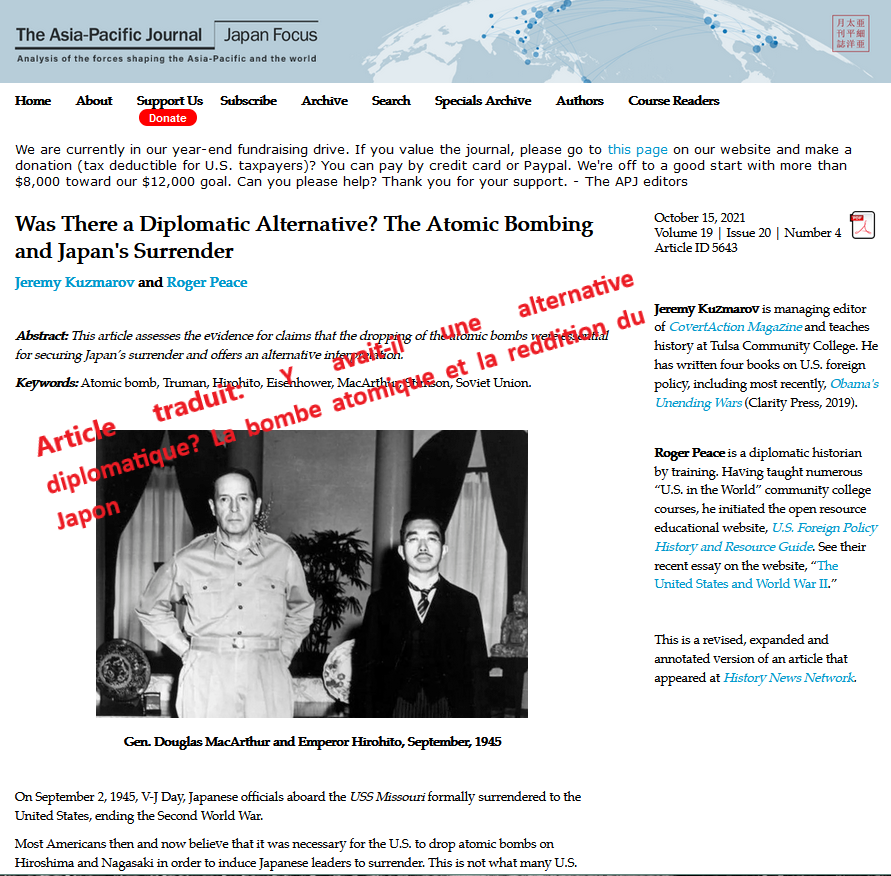

Le 2 septembre 1945, jour officiel de la victoire sur le Japon (V-J Day) aux États-Unis, les autorités japonaises ont officiellement capitulé à bord de l’USS Missouri, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale.

La plupart des citoyen.ne.s des É.-U., aujourd’hui comme alors, pensent qu’il était nécessaire que leur pays largue des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki afin d’inciter les dirigeants japonais à se rendre. Mais ce n’est pas ce que de nombreux dirigeants militaires étasuniens croyaient à l’époque.

Dans ses mémoires, le général Dwight Eisenhower, a rappelé une visite du secrétaire à la Guerre Henry Stimson à la fin de juillet 1945 : « Je lui ai fait part de mes sérieuses réserves, d’abord parce que je croyais que le Japon était déjà vaincu et que larguer la bombe était totalement inutile et, deuxièmement, parce que je pensais que notre pays devait éviter de choquer l’opinion mondiale par l’utilisation d’une arme dont l’emploi n’était, selon moi, plus nécessaire comme mesure pour sauver des vies américaines. C’était ma conviction que le Japon cherchait, à ce moment précis, un moyen de se rendre sans trop perdre ‘la face’. » Eisenhower a réitéré ce point des années plus tard dans une entrevue accordée à Newsweek en 1963, affirmant que « les Japonais étaient prêts à capituler et qu’il n’était pas nécessaire de les frapper avec cette chose horrible ».[1]

En fait, sept des huit principaux commandants militaires des É.-U. pensaient qu’il n’était pas nécessaire d’utiliser des bombes atomiques contre le Japon d’un point de vue militaire-stratégique, notamment les amiraux Chester Nimitz, Ernest King, William Halsey et William Leahy, et les généraux Henry Arnold et Douglas MacArthur.[2] Selon Daniel Haulman, historien de l’Air Force des É.-U., même le général Curtis LeMay, l’architecte de la guerre aérienne contre le Japon, pensait que « les nouvelles armes étaient inutiles, parce que ses bombardiers détruisaient déjà les villes japonaises. »[3]

Un jour après le bombardement atomique d’Hiroshima, le pilote du général MacArthur, Weldon E. Rhoades, nota dans son journal : « Le général MacArthur est définitivement consterné et déprimé par ce monstre ‘Frankenstein’. J’ai eu une longue conversation avec lui aujourd’hui, rendue nécessaire par le voyage imminent à Okinawa. »[4]

L’amiral Halsey, commandant de la troisième flotte des États-Unis, a témoigné devant le Congrès en septembre 1949 : « Je crois que le bombardement – en particulier le bombardement atomique – de civils, est moralement indéfendable… Je sais que la théorie de l’extermination n’a pas sa place dans une guerre bien menée. »[5]

L’amiral Leahy, conseiller militaire en chef de Truman, a écrit dans ses mémoires : « Je suis d’avis que l’utilisation de cette arme barbare à Hiroshima et Nagasaki n’a été d’aucune aide matérielle dans notre guerre contre le Japon. Les Japonais étaient déjà vaincus et prêts à se rendre à cause du blocus maritime efficace et du bombardement réussi avec des armes conventionnelles. »[6]

Le 2 juillet 1945, un mémorandum top secret du secrétaire à la Guerre Henry Stimson indiquait clairement au président que les Japonais étaient au bord de la défaite. Stimson y notait que le Japon « n’a pas d’alliés»», que sa « marine est presque détruite », que le pays est vulnérable à un blocus économique le privant « de nourriture et de fournitures en quantités suffisantes pour sa population », qu’il est « terriblement vulnérable à notre attaque aérienne concentrée sur ses villes surpeuplées, ses ressources industrielles et alimentaires », qu’il « a contre lui non seulement les forces anglo-américaines mais les forces montantes de la Chine et la menace inquiétante de la Russie », et que les États-Unis ont « des ressources industrielles inépuisables et intactes à mettre en œuvre contre son potentiel en baisse ».

Stimson concluait que les États-Unis devaient lancer un avertissement au Japon concernant « l’inévitabilité et l’intégralité de sa destruction » s’il ne se rendait pas, ajoutant : « Je pense personnellement que si, en disant cela, nous devions ajouter que nous n’excluons pas une monarchie constitutionnelle sous sa dynastie actuelle, cela augmenterait considérablement les chances d’acceptation. »[7]

En effet, l’acceptation de l’empereur constitutionnel du Japon était le principal point d’achoppement pour le Conseil de guerre du Japon, l’organe décisionnel composé de six personnes que l’empereur Hirohito présidait nominalement. Les membres du conseil étaient conscients de la situation désespérée du Japon, mais pas nécessairement prêts à se rendre sans condition. Ils étaient divisés, trois contre trois, entre des membres bellicistes cherchant à tirer le maximum d’un accord de paix, au point de maintenir le contrôle japonais sur certaines parties de la Chine, et des membres conciliants enclins à céder à toutes les conditions sauf une, la préservation de l’empereur.[8]

Le général MacArthur pensait que le Japon aurait capitulé dès mai 1945 si les États-Unis n’avaient pas insisté pour une « reddition inconditionnelle ». [9] MacArthur a été consterné par la déclaration de Potsdam, publiée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine le 26 juillet, qui menaçait le Japon de « destruction totale » s’il ne se rendait pas sans condition. Comme l’a écrit son biographe, William Manchester:

« Il savait que les Japonais ne renonceraient jamais à leur empereur et que sans lui une transition ordonnée vers la paix serait de toute façon impossible, car son peuple ne se soumettrait jamais à l’occupation alliée à moins qu’il ne l’ordonne. Ironiquement, lorsque la capitulation est arrivée, elle était conditionnelle, et la condition était une continuation du règne impérial. Si les conseils du général avaient été suivis, le recours aux armes atomiques à Hiroshima et Nagasaki aurait pu être inutile. »[10]

D’autres ont appelé le président à retirer sa demande intransigeante. L’ancien président Herbert Hoover a rendu visite à Truman le 28 mai 1945 pour affirmer que le meilleur moyen de mettre fin rapidement à la guerre était de modifier les conditions de la capitulation. Selon le biographe de Hoover, il a dit à Truman : « Je suis convaincu que si, en tant que président, vous adressez un message sur ondes courtes au peuple japonais – dites-leur qu’ils peuvent conserver leur empereur s’ils se rendent, que cela ne signifiera pas une reddition inconditionnelle, sauf pour les militaristes – vous obtiendrez la paix au Japon, vous aurez mis fin aux deux guerres. »[11]

Il y avait eu, en fait, des versions préliminaires de la déclaration de Potsdam qui offraient des garanties concernant le statut de l’empereur, mais celles-ci ont été écartées par le secrétaire d’État James Byrnes, avec qui Truman était d’accord. Des membres de l’état-major du général George Marshall ont fait valoir en juin 1945 que toute clarification du terme « reddition inconditionnelle » doit être rédigée sous la forme d’un « ultimatum » et non de manière à « inviter à la négociation ». On supposait que le public étasunien était en faveur de cette position inflexible. L’amiral Leahy, quant à lui, « a déclaré qu’il ne pouvait pas être d’accord avec ceux qui lui disaient qu’à moins d’obtenir la reddition inconditionnelle des Japonais, nous aurions perdu la guerre », selon le procès-verbal de la réunion du 18 juin.

« Il [Leahy] ne craignait aucune menace du Japon dans un avenir prévisible, même si nous n’avions pas réussi à forcer la capitulation inconditionnelle. Ce qu’il craignait, c’est que notre insistance sur une reddition inconditionnelle n’aurait pour résultat que de désespérer les Japonais et d’augmenter ainsi nos listes de victimes. Il ne pensait pas du tout que cela était nécessaire. »[12]

L’entrée en guerre imminente de l’Union soviétique rendait la capitulation du Japon d’autant plus probable, selon un rapport d’évaluation du comité conjoint du renseignement américano-britannique du 6 juillet. Commentant ce rapport dans une lettre au Premier ministre Winston Churchill, le général britannique Hastings Ismay concluait que « lorsque la Russie entrerait en guerre contre le Japon, les Japonais souhaiteraient probablement se retirer à n’importe quelle condition, sauf la déposition de l’empereur ».[13]

Le président Truman en était bien conscient. Lors de la réunion des Trois Grands à Potsdam, en Allemagne, Truman a écrit dans son journal le 18 juillet : « [Je] crois que les Japs se replieront avant l’arrivée de la Russie. Je suis sûr qu’ils le feront lorsque Manhattan [la bombe atomique] apparaîtra au-dessus de leur patrie. » Ce soir-là, Truman a également écrit à sa femme: « Je dirai que nous mettrons fin à la guerre un an plus tôt maintenant, et pensez aux enfants qui ne seront pas tués. »[14]

En l’état, la déclaration finale de Potsdam exigeait que « soient éliminées pour toujours l’autorité et l’influence de ceux qui ont trompé et induit le peuple japonais en erreur pour qu’il se lance dans la conquête du monde » et qu’un gouvernement soit « établi conformément à la volonté librement exprimée du peuple japonais. » Le Conseil de guerre du Japon n’a vu aucune amélioration dans le libellé de cette déclaration et a donc rejeté la capitulation.[15]

Truman a ensuite donné le feu vert pour le bombardement atomique d’Hiroshima avant l’entrée en guerre des Soviétiques. Malgré un rapport de United Press le 8 août déclarant que « jusqu’à 200 000 des 340 000 habitants d’Hiroshima ont péri ou ont été blessés », il a approuvé un deuxième bombardement atomique qui a anéanti Nagasaki le 9 août.[16]

Le Conseil de guerre du Japon se réunit dans la soirée du 9 août et accepta de capituler mais à une condition : l’empereur devait être conservé. Après avoir reçu la réponse du Japon, le secrétaire Byrnes fut chargé de modifier le libellé original pour tenir compte de la condition japonaise. Le document stipula alors: « l’autorité de l’Empereur… sera soumise au Commandant suprême des forces alliées ». L’empereur, en tant que tel, conserverait son autorité symbolique sous la domination des États-Unis. Ce simple changement rendit la proposition acceptable pour les deux parties.

Le 15 août, à la radio, l’empereur Hirohito s’est adressé au peuple japonais, annonçant que le Japon « apporterait un règlement à la situation actuelle », acceptant la défaite. Avec le recul, la capitulation du Japon aurait probablement pu être réalisée plus tôt, sans les bombardements atomiques, précisément aux conditions que les États-Unis ont finalement acceptées, permettant à l’empereur de « conserver son autorité symbolique sous le contrôle des États-Unis ».

Truman prétendra plus tard que « un demi-million de vies américaines » ont été sauvées par les bombardements atomiques au lieu d’une invasion du Japon par les États-Unis. Ce recadrage était cependant trompeur, car il omettait la possibilité réelle de mettre fin à la guerre en modifiant les termes de la capitulation, une troisième option qui a finalement été choisie.

L’option diplomatique était certainement la plus humaine et on aurait dû lui accorder priorité. C’était aussi l’option la plus réaliste. Les États-Unis solliciteraient les bénédictions de l’empereur ainsi que la coopération des fonctionnaires, des agences et des citoyen.ne.s du Japon afin d’exercer l’autorité de l’occupation alliée sur le Japon au lendemain de la guerre.

L’affirmation selon laquelle les bombardements atomiques ont forcé le Japon à capituler n’a pas été étayée par une enquête étasunienne sur les bombardements stratégiques [U.S. Strategic Bombing Survey], publiée en juillet 1946, qui notait que la décision des dirigeants japonais « d’abandonner la guerre est liée à d’autres facteurs. La bombe atomique a eu plus d’effet sur la pensée des chefs de gouvernement que sur le moral des civils en dehors des zones ciblées. On ne peut pas dire, cependant, que la bombe atomique a convaincu les dirigeants qui ont réalisé la paix de la nécessité de la capitulation. »[17]

L’amiral King, commandant en chef des opérations navales, a déclaré dans ses mémoires que ni les bombardements atomiques ni une éventuelle invasion du Japon par les États-Unis n’étaient nécessaires, car « un blocus naval efficace aurait, au fil du temps, affamé les Japonais jusqu’à la soumission par manque d’huile, de riz, de médicaments et d’autres fournitures essentielles ».[18]

On peut considérer que quatre facteurs ont contribué à la capitulation du Japon : (1) l’appauvrissement progressif du peuple japonais et le déclin du potentiel militaire du Japon soumis à la guerre conventionnelle étasunienne, qui comprenait un blocus et des attaques aériennes qui ont détruit 64 villes japonaises avant l’utilisation de la bombe atomique; (2) le largage de deux bombes atomiques les 6 et 9 août; (3) l’avancée des forces soviétiques et leur intervention le 8 août; et (4) l’acceptation discrète à Washington des termes « conditionnels » de la reddition du Japon le 9 août. L’argument de cet essai est que ce dernier facteur était le facteur-clé et aurait pu être réalisé des semaines ou des mois plus tôt, évitant ainsi la « nécessité » des bombardements atomiques des États-Unis et de l’entrée en guerre de l’URSS.

Au lendemain des bombardements atomiques, l’administration Truman a caché leur nature et leurs effets véritables. Dans un discours radiophonique à la nation le 9 août 1945, le président a prétendu que « la première bombe atomique a été larguée sur Hiroshima, une base militaire. C’est parce que nous souhaitions, dans cette première attaque, éviter dans la mesure du possible, la mort de civils. »[19]

Ce n’est pas la raison pour laquelle Hiroshima a été choisie. Au contraire, la ville a été choisie parce qu’elle était « la plus grande cible intacte qui ne figurait pas sur la liste des priorités du 21st Bomber Command », selon le comité du choix des cibles [NDT : le Target Committee du Projet Manhattan].[20] Hiroshima, en d’autres termes, n’avait pas une production militaire suffisante pour justifier une attaque conventionnelle antérieure (par rapport à d’autres villes de la liste des priorités), et les effets de la bombe devaient être non contaminés par des bombardements antérieurs afin d’évaluer correctement les dégâts qu’elle causerait.

Deuxièmement, Truman et compagnie n’ont fourni aucune indication des effets mortels et durables des radiations nucléaires. Le 13 septembre, plus d’un mois après les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, le New York Times a publié un article en première page intitulé « Aucune radioactivité dans les ruines d’Hiroshima ». L’article notait que le brigadier général T. F. Farrell, chef de la mission de la bombe atomique du ministère de la Guerre, « a nié catégoriquement qu’elle [la bombe d’Hiroshima] avait produit une radioactivité dangereuse et persistante dans les ruines de la ville ». Après avoir visité le site, Farrell, un ancien ingénieur de l’État de New York, « a déclaré que son groupe de scientifiques n’avait trouvé aucune preuve de radioactivité continue dans la zone de l’explosion le 9 septembre lorsqu’ils ont commencé leurs enquêtes ». Il a ajouté qu’« il n’y avait aucun danger à vivre dans la région à l’heure actuelle ».[21]

Une troisième tromperie, plus durable, était que les bombes atomiques avaient été larguées « afin de sauver la vie de milliers et de milliers de jeunes Américains », comme l’a déclaré Truman le 9 août, ce qui présumait que les bombardements avaient forcé la capitulation japonaise et ainsi atténué la nécessité d’une invasion.

Depuis longtemps, des universitaires « révisionnistes » ont contesté l’affirmation de Truman, arguant que la principale motivation du président était d’envoyer un message à Moscou et de contrecarrer l’influence soviétique en Asie et ailleurs.[22] Les éléments de preuve en faveur de cette thèse proviennent principalement de commentaires de responsables étasuniens.

Le secrétaire à la Marine James Forrestal, par exemple, a écrit dans son journal que le secrétaire Byrnes était « particulièrement désireux d’en finir avec l’affaire japonaise avant l’entrée en scène des Russes ». Le scientifique atomique Leo Szilard, en faisant rapport de sa rencontre avec Byrnes le 28 mai 1945 (cinq semaines avant que Byrnes ne devienne secrétaire d’État), a noté que Byrnes « n’a pas soutenu qu’il était nécessaire d’utiliser la bombe contre les villes du Japon afin de gagner la guerre ». Au contraire, il a estimé « que notre possession et notre démonstration de la bombe rendraient la Russie plus facile à gérer en Europe ».[23]

C’était également le point de vue du ministre soviétique des Affaires étrangères Viatcheslav Molotov, qui croyait que le président Truman voulait stupéfier les Soviétiques afin de « montrer qui était le patron ». Les bombardements atomiques, a-t-il soutenu dans ses mémoires, « ne visaient pas le Japon mais plutôt l’Union soviétique. Ils nous disaient, gardez à l’esprit que vous n’avez pas la bombe atomique et que nous l’avons, et voici quelles seront les conséquences si vous faites un faux pas. »[24]

Pourtant, si la motivation principale de Truman était de contrecarrer les desseins soviétiques en Asie, on doit se demander pourquoi il ne ferait pas alors le maximum possible pour conclure un traité de paix avec le Japon avant que l’Union soviétique n’entre en guerre, en ajustant les termes de la capitulation du Japon à cette fin. Les États-Unis, en tant que tels, auraient ainsi obtenu des avantages géopolitiques importants vis-à-vis de l’Union soviétique, y compris le contrôle total de la Corée, en évitant du même coup la « nécessité » des bombes atomiques ou d’une invasion étasunienne.

De fait, le Japon avait sondé le terrain en vue de la paix. Comme le rapportait le New York Times le 26 juillet 1945, « La radio de Tokyo, dans un message diffusé en anglais à l’intention de l’Amérique du Nord, a exhorté les États-Unis à adopter une attitude plus clémente envers le Japon en ce qui concerne la paix. » On y citait une ancienne fable d’Ésope dans laquelle un vent puissant ne parvenait pas à forcer un homme à abandonner son manteau, alors qu’un doux soleil réchauffant réussit à le faire.[25]

L’appel du Japon tomba dans l’oreille d’un sourd à Washington. Truman, comme plusieurs aux États-Unis, pensait que le Japon ne méritait aucune clémence. Comme il l’a dit dans son discours radiophonique du 9 août : « Après avoir trouvé la bombe, nous l’avons utilisée. Nous l’avons utilisé contre ceux qui nous ont attaqués sans avertissement à Pearl Harbor, contre ceux qui ont affamé, battu et exécuté des prisonniers de guerre américains, contre ceux qui ont abandonné toute prétention d’obéir aux lois internationales de la guerre. »

C’était le langage de la vengeance, des représailles et du châtiment. La décision d’utiliser la bombe s’est prise dans le prolongement d’une sorte d’impératif technologique à utiliser les dernières armes développées ; d’une désensibilisation à la violence de masse, manifestée par les bombardements incendiaires des villes ennemies ; d’un racisme déshumanisant contre les Japonais qui s’est étendu du front de guerre au front intérieur où 120 000 citoyen.ne.s étasuniens d’origine japonaise ont été internés tout au long de la guerre ; et d’une mentalité de guerre omniprésente qui saluait la victoire militaire et la « reddition inconditionnelle » et minimisait la diplomatie. Le secrétaire adjoint à la Guerre John McCloy a écrit plus tard que « tout le monde était tellement déterminé à gagner la guerre par des moyens militaires que l’introduction de considérations politiques était presque accidentelle ».[26]

Truman a pris sa décision d’utiliser la bombe atomique moins de trois semaines après le test réussi au Nouveau-Mexique le 16 juillet. Il n’a pas réussi à saisir les avantages géopolitiques de la modification des conditions de reddition pour garantir cette reddition avant l’entrée en guerre de l’URSS. Il a ignoré le conseil du général MacArthur selon lequel permettre à l’empereur de rester permettrait aux États-Unis de mieux gérer la reconstruction d’après-guerre du Japon. En fin de compte, il a répondu aux atrocités japonaises pendant la guerre par une plus grande atrocité étasunienne.

Jeremy Kuzmarov est directeur de la rédaction de CovertAction Magazine et enseigne l’histoire au Tulsa Community College. Il a écrit quatre livres sur la politique étrangère des États-Unis, dont le plus récent, Obama’s Unending Wars (Clarity Press, 2019).

Roger Peace, de formation, est historien des relations diplomatiques. Ayant enseigné de nombreux cours « Les États-unis dans le monde » au niveau collégial, il a lancé le site Web éducatif à ressources ouvertes, U.S. Foreign Policy History and Resource Guide. Voir leur essai récent sur le site Web, intitulé « The United States and World War II ».

Références

(il s’agit des références originales, en anglais)

[1] Dwight Eisenhower, Mandate for Change (New York: Doubleday, 1963), 380; and “Ike on Ike,” Newsweek, November 11, 1963.

[2] Oliver Stone and Peter Kuznick, The Untold History of the United States (New York: Gallery Books, 2019), 176-77. See also Sidney Shalett, « Nimitz Receives All-Out Welcome from Washington, » New York Times, October 6, 1945; H. H. Arnold, Global Mission (New York: Harper & Brothers, 1949), 598; and other primary sources noted below.

[3] Daniel L. Haulman, “Firebombing Air Raids on Cities at Night, » Air Power History, Vol. 65, No. 4 (Winter 2018), 41.

[4] Weldon E. Rhoades, Flying MacArthur to Victory (College Station: Texas A&M University Press, 1987), 429.

[5] Testimony of Admiral Halsey, September 8, 1949, File: “Congressional Hearings 1949-57,” Box 35, Halsey Papers, Library of Congress.

[6] Admiral William D. Leahy, I Was There (New York: McGraw Hill, 1950), 441.

[7] Stimson memorandum to The President, “Proposed Program for Japan,” 2 July 1945, Top Secret, pp. 3-6 (Source: Naval Aide to the President Files, box 4, Berlin Conference File, Volume XI – Miscellaneous papers: Japan, Harry S. Truman Presidential Library), National Security Archive Briefing Book #716.

[8] Richard B. Frank, “To Bear the Unbearable”: Japan’s Surrender, Part II,” The National WWII Museum, August 20, 2020.

[9] Walter Trohan, a reporter for the Chicago Tribune, reported that two days before President Roosevelt left for the Yalta conference with Winston Churchill and Joseph Stalin in early February 1945, he was shown a forty-page memorandum drafted by General MacArthur outlining a Japanese offer for surrender almost identical with the terms later concluded by President Truman. Trohan related that he was given a copy of this communication by Admiral William Leahy who swore him to secrecy with the pledge not to release the story until the war was over. Trohan honored his pledge and reported his story in the Chicago Tribune and the Washington Times-Herald on August 19, 1945. Cited in John J. McClaughlin, “The Bomb Was Not Necessary,” History News Network (2010).

[10] William Manchester, American Caesar: Douglas MacArthur 1880-1964 (New York: Dell, 1978), 512.

[11] Richard Norton Smith, An Uncommon Man: The Triumph of Herbert Hoover (New York: Simon & Schuster, 1984), 347. In early May 1946, while on a tour of the Pacific, former President Herbert Hoover met with General Douglas MacArthur alone for several hours. Hoover recalled: “I told MacArthur of my memorandum of mid-May 1945 to Truman, that peace could be had with Japan by which our major objectives would be accomplished. MacArthur said that was correct and that we would have avoided all of the losses, the atomic bomb, and the entry of Russia into Manchuria.” Herbert Hoover Diary, 1946 Journey, May 4, 5, 6, 1946, Post-Presidential Papers, Herbert Hoover Presidential Library.

[12] “Minutes of meeting held at the White House on 18 June 1945 at 1530 hours,” Truman Library; also contained in Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers: The Conference of Berlin, 1945 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1960), 909; and Rufus E. Miles, “Hiroshima: The Strange Myth of Half a Million American Lives Saved.” International Security 10, no. 2 (1985): 127.

[13] Gar Alperovitz, Robert L. Messer and Barton J. Bernstein, “Marshall, Truman, and the Decision to Drop the Bomb,” International Security, Vol. 16, No. 3 (Winter, 1991-1992), 210-11. At the request of the U.S., Soviet leader Joseph Stalin agreed to enter the war against Japan three months after the end of the war in Europe (May 8). The Soviet Union did so at the appointed hour, sending a massive invasion force to take over the Japanese puppet state of Manchukuo (Manchuria). Over the next few weeks, almost 600,000 Japanese soldiers surrendered to Soviet forces in Manchuria, Sakhalin and the Kurile chain. See Mark Ealey, “An August Storm: the Soviet-Japan Endgame in the Pacific War,” The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, Vol. 4, Issue 2 (February 16, 2006).

[14] Doug Long, “Hiroshima: Harry Truman’s Diary and Papers.”

[15] “Potsdam Declaration,” July 26, 1945, Atomic Heritage Foundation.

[16] The United Press Report is quoted in Alex Wellerstein, “Counting the Dead at Hiroshima and Nagasaki,” Bulletin of the Atomic Scientists, August 4, 2020. The actual number killed in Hiroshima by the end of 1945 was about 140,000, according to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons.

[17] The United States Strategi Bombing Survey: The Effects of Atomic Bombs on Hiroshima and Nagasaki, June 30, 1946 (Washington, DC: US Government Printing Office, 1946), page 22. The historian Tsuyoshi Hasegawa, in Racing the Enemy: Stalin, Truman, and the Surrender of Japan (Cambridge: Belknap Press, 2005), makes a strong case, based on careful reading of Japanese documents, that Soviet entry into the war rather than the dropping of the two nuclear bombs was decisive in compelling Japan’s surrender. He did not convince reviewer Marc Gallicchio, however, who wrote, “It seems safer to conclude that the nuclear bombs and the impact of the Soviet invasion were too closely intertwined for historians to disentangle them as neatly as Hasegawa implies.” Marc Gallicchio, “Review Works: Racing the Enemy: Stalin, Truman, and the Surrender of Japan by Tsuyoshi Hasegawa,” Journal of Cold War Studies, Vol, 9, No. 4 (Fall 2007), 170.

[18] Ernest Joseph King and Walter Muir Whitehill, Fleet Admiral King, A Naval Record (New York: W.W. Norton, 1952), 621.

[19] President Harry S. Truman, “August 9, 1945: Radio Report to the American People on the Potsdam Conference,” University of Virginia Miller Center Presidential Speeches.

[20] “Notes on the Initial Meeting of the Target Committee [held April 27, 1945],” (2 May 1945), in Correspondence (“Top Secret”) of the Manhattan Engineer District, 1942-1946, microfilm publication M1109 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1980), Roll 1, Target 6, Folder 5D, “Selection of Targets”; cited in Alex Wellerstein, “The Kyoto misconception,” The Nuclear Secrecy Blog, August 8, 2014.

[21] W. H. Lawrence, “No Radioactivity in Hiroshima Ruin,” New York Times, September 13, 1945, page 1.

[22] See, for example, Gar Alperovitz, The Decision to Use the Atomic Bomb (New York: Vintage Books, 1995); and Peter Kuznick, “The Actual Reason Why America Dropped 2 Atomic Bombs on Japan,” YouTube video.

[23] James V. Forrestal, The Forrestal Diaries (New York: Viking, 1951), 78, cited in Alperovitz, Messer and Bernstein, “Marshall, Truman, and the Decision to Drop the Bomb,” 212-213; and Paul Ham, “Did the Atomic Bomb End the Pacific War? – Part 1,” History News Network, August 2, 2020.

[24] V. M. Molotov, Molotov Remembers: Inside Kremlin Politics, edited by Albert Resis (Chicago: Ivan R. Dee, 1993), 55, 58.

[25] “Tokyo Radio Appeals to U.S. For a More Lenient Peace,” New York Times, July 26, 1945.

[26] John McCloy, The Challenge to American Foreign Policy (Cambridge: Harvard University Press, 1953), 42. See also, John W. Dower, War Without Mercy: Race & Power in the Pacific War (New York: Pantheon Books, 1986); Mark Selden, “A Forgotten Holocaust: US Bombing Strategy, the Destruction of Japanese Cities & the American Way of War from World War II to Iraq,” The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, Vol. 5, Issue 5, May 2, 2007, reprinted in Yuki Tanaka and Marilyn B. Young, eds., Bombing Civilians: A Twentieth Century History (New York: The New Press, 2009).